Réalisations - M. Arch. - thème I - Hiver 2022

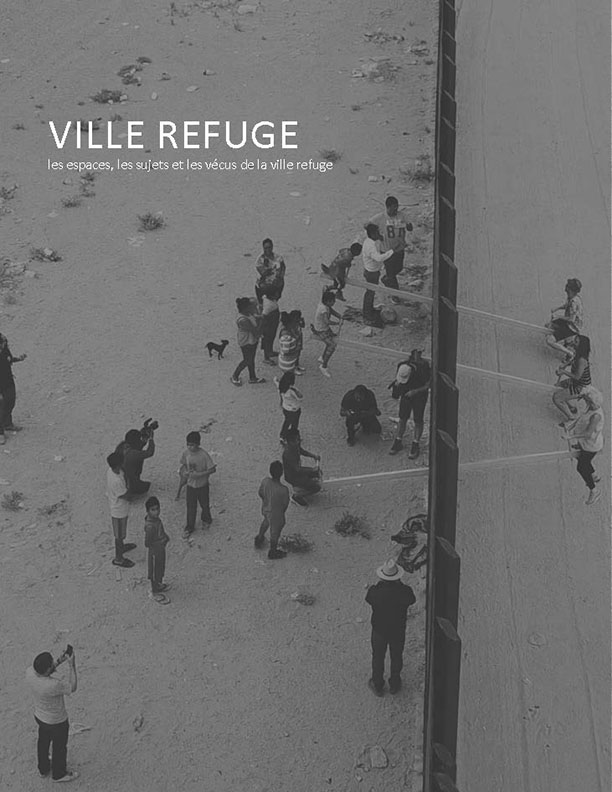

Thème I - Ville refuge

travaux réalisés dans le cadre de l’atelier ARC6801-I Projet de recherche, hiver 2022

Ville refuge - Les espaces, les sujets et les vécus de la ville refuge

dirigé par les professeures invitées Fannie Duguay-Lefebvre, designer urbain, associée civiliti, et Clotilde Simond, enseignante Université Paris 3, théoricienne de l’art contemporain, architecture et cinéma, en collaboration avec Irena Latek, professeure titulaire, responsable du programme, Alice Covatta, professeure adjointe, co-responsable, et Alain Carle, architecte, Alain Carle Architecture

La publication complète est disponible en PDF sur Papyrus : hdl.handle.net/1866/27040

Ville refuge - Un territoire de recherche et création

Introduction par Irena Latek

La notion de « ville refuge » désigne une réflexion sur l’hospitalité urbaine et l’idée de la ville-territoire comme lieu de protection des personnes exilées. Cette notion, avancée par le milieu des intellectuels dès la fin des année 1980 a été suivie par des initiatives sur le plan international. Pour Jacques Derrida, la « ville-refuge » serait un nouveau concept de Ville qui pourrait émerger, un autre droit d'asile, une autre hospitalité1. Plus récemment, par « ville refuge », on désigne les municipalités prenant des initiatives en faveur de la protection des réfugiés ou des étrangers en situation irrégulière par-delà les politiques nationales. La notion de « ville refuge » désigne également les initiatives citoyennes destinées à donner accès aux services urbains à des communautés d’exilés se « réfugiant » dans les grandes villes; elle désigne le soutien par la société civile des personnes privées d’asile et affrontant une administration souvent ouvertement hostile. Toutes ces initiatives accompagnent le phénomène le plus poignant, la croissance des camps des réfugiés. Ceux-ci, longtemps considérés comme des solutions temporaires, sont eux-mêmes devenus des villes de refuge.

Aujourd’hui, les réfugiés de la « ville-refuge » fuient les guerres, les persécutions, les situations de la pauvreté endémique; demain les changements environnementaux risquent de provoquer des déplacements humains encore plus importants, en parallèle aux déplacements fauniques et floristiques. Pour toutes ces raisons, la condition migratoire, familière à beaucoup d’étudiants et travailleurs, s’impose de plus en plus comme une modalité contemporaine de vie transformant le contexte de l’architecture d’aujourd’hui, contexte auquel il convient de donner pleinement des moyens disciplinaires multiples.

Cette publication présente les études et explorations médiatiques des étudiants de maîtrise de l’École d’architecture portant sur le phénomène de l’exil avec pour arrière-plan les problématiques de migrations humaines actuelles, de solidarité globale et locale, de durabilité des villes et des communautés. Il s’agit d’une recherche-création, donc d’une recherche intégrant la création, également une recherche par création. La démarche vise à élaborer des approches aptes à développer les sensibilités compatibles avec un projet urbain évocateur donnant à l’architecte les outils nouveaux.

Nous avons proposé aux étudiants de saisir l’objet de leurs études à partir de multiples perspectives : factuelle, éthique, politique, critique, théorique et culturelle en incluant l’analyse des représentations médiatiques, à savoir celles de l’art et du cinéma.

Positionnement

Précisons d’emblée que dans notre programme la réponse à la crise n’est pas formulée de manière la plus attendue, le mot d’ordre n’est donc pas « habitat pour refugiés ». Nous approchons le problème à partir de la ville, le sujet est alors « la ville d’arrivée ». À terme, nous travaillerons sur ce qu’on pourrait appeler un réseau de lieux qui constituent un système de solidarité dans la ville, un ensemble d’équipements, paysages, signes, matérialités qui fabriquent l’hospitalité.

Aujourd’hui, une part majeure des réfugiés partout dans le monde arrive dans un milieu urbain, un environnement culturellement structuré et habité. C’est pourquoi il nous semble légitime d’inverser les questions que pose, ce que les médias nomment, la « crise migratoire ». Nous ne chercherons pas comment l’architecture pourrait répondre à la gestion de la crise migratoire mais comment l’architecture elle-même, à partir de son savoir-faire, pourrait contribuer à la prise en charge concrète dans les espaces urbains des personnes réfugiées et à leur intégration au corps social. Il s’agit donc de penser l’accueil en dehors du système de la classification administrative des individus, des groupes et de leurs besoins.

Mais quelle démarche architecturale correspond à l’éthique en question ?

Elle n’est pas encore définie et doit être élaborée, mais d’amblée nous avançons l’hypothèse d’une approche plus conjecturale et imaginaire que les approches de l’architecture d’urgence – celle-ci confrontée aux phénomènes de masse. Il s’agira, à terme, de chercher les moyens d’un accueil intégré, des programmes mixtes dirigés vers les migrants mais pas exclusivement. Nous chercherons à la fois des programmes ouverts ne mettant pas nécessairement l’accent sur l’établissement permanent et des programmes tournés vers divers arrivants, saisonniers, entre personnes de passage et personnes qui cherchent à s’établir. Notre approche dans son ensemble sera nécessairement imaginative et innovatrice. Elle cherchera l’hospitalité d’un espace et l’hospitalité par l’espace. Nous explorerons l’écologie du phénomène migratoire dans sa dimension existentielle, c’est-à-dire que nous chercherons à comprendre ce qu’est l’espace ouvert vers l’autre et solidaire pour s’investir dans la construction de l’accueil.

Pour élaborer dans cette première étape les stratégies pertinentes, nous avons cherché à comprendre des questions d’ouverture politique dans les divers cadres que sont la ville, la nation et le territoire ; nous avons cherché à cerner les notions de déplacement, d’exil, de refuge, de ghetto, d’espace nomade et de servitude volontaire pour découvrir les diverses figures de la migration et du réfugié. Nous avons travaillé sur la problématique du regard car c’est là qu’intervient l’écologie mentale (changer notre regard sur). En quoi le regard prend-il parti sur les choses ? Nous avons cherché à cerner ces questions par des lectures de textes théoriques, par l’étude des représentations culturelles – notamment par le cinéma et l’art contemporain - et par la prise en considération de multiples médias d’expression et d’étude ? Simultanément, un vaste observatoire des réalités montréalaises a été installé afin d’identifier les divers aspects de notre problématique et à terme les sites d’interventions potentielles. Trois quartiers montréalais font l’objet de notre enquête sur la « ville refuge » : Saint-Michel, Parc-Extension, Côte-des-Neiges. Ces quartiers centraux attirent les étrangers en quête de travail. À forte population immigrante, ils sont souvent des lieux de premiers séjours des nouveaux arrivants et les véritables points de chute de personnes au statut légal et existentiel précaires.

Notre démarche, répartie dans les trois unités pédagogiques - Atelier du projet de recherche, Séminaire de recherche et Projet thèse – s’organise dans une continuité des sujets et des objectifs, dans une complémentarité et dans les échanges. L’Atelier et le Séminaire – unités de la première étape du programme - donnent le cadre des recherches et créations d’abord collaboratives, puis individuelles2. Par ailleurs, les fruits de ces premiers travaux en équipes de deux étudiants - sont partagés par tous et éventuellement repris dans un second temps par d’autres – démarches individuelles. La présente publication expose une partie des recherches et créations collaboratives et la totalité des travaux individuels, ceux-ci librement dirigés vers des sujets personnels, s’exposant à l’imprévu, visant la découverte. Ils mènent une démarche en parallèle à la fois sur le terrain, dans les médiats et écrits tout en mêlant les deux. Ils tentent ici une première synthèse de la thématique développée.

1. Jacques Derrida, Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!, Ed : Galilée, 1997

2. L’atelier de recherche travaille de concert avec le séminaire de recherche, les deux étant considérés comme la phase d’entrée au projet thèse. Pendant le trimestre d’hiver, ces deux premières activités pédagogiques se complètent scrutant la problématique de la ville refuge sous divers angles. Elles bâtissent la base des connaissances, du savoir-faire et des fondements méthodologiques pour le projet thèse. Elles constituent à la fois en amont sa phase de recherche et la première étape de création. Les trois moments du programme partagent donc un seul et même objet : « La ville refuge », saisie dans sa globalité et ses enjeux théoriques et travaillée concrètement et localement à partir des sites particuliers des trois quartiers de Montréal.

ANTOINE PARADIS Urbanité à plusieurs vitesses

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

ELIZABETH PRINCE_Cartographie des violences

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

EMMA GIRARD_Ville transit

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

GENEVIÈVE GUAY_gris Tendre

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

JAMILA BALDE_Station Parc

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

MAUDE-EMMANUELLE RANCOURT_Exil immobile en marge de la ville_La question de l'identité dans une occupation du monde partagée entre plusieurs lieux

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

MAXIME BALTHAZARD_Côte-des-Neiges_Une lenteur des communs

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

MÉLISSA CARON-LABRECQUE_Entrevue de Yasin

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

MÉLISSA CARON-LABRECQUE_Vidéo Cartographie

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

MÉLISSA CARON-LABRECQUE_Ville-refuge_Impermanence du quotidien

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

MORGANE BOUCHARD-MALENFANT_Domesticité au féminin

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

PARISA KASHANIAMIN_Les rythmes_Les gestes

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

PHILIPPE HOUDE_De l'Outrenoir, Ils émergent

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022

ROMY DESGROSEILLIERS_Anonyme

vidéo réalisée dans le cadre du Projet de recherche ARC6801-I - Hiver 2022